Leichte Sprache, die Brücke zu mehr Teilhabe!

Sprache ist unser wichtigstes Mittel zur Verständigung. Doch nicht alle Menschen können komplizierte Texte leicht verstehen. Genau hier setzen Leichte und Einfache Sprache an. Aber was bedeutet das genau? Wer profitiert davon? Und wo wird sie angewendet?

Entstehungsgeschichte der Leichten Sprache

Die Leichte Sprache als Konzept ist erstmals entstanden in den 1970er Jahren im amerikanischen Raum. Menschen mit Lernschwierigkeiten forderten ihr Recht auf Information ein. Etwa 30 Jahre später wurde die Idee in Deutschland vom Netzwerk Mensch zuerst aufgegriffen. Hier wurde auch das erste deutsche Wörterbuch für Leichte Sprache entwickelt.

„Wer über notwendige Informationen verfügt, kann selbstbestimmt Entscheidungen über das eigene Leben treffen – eine grundlegende Voraussetzung für eine selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.“

Leitlinie Mensch zuerst e.V.

Was ist der Unterschied zwischen Einfacher und Leichter Sprache?

Die Leichte Sprache gilt als eigene Sprache, die einem festen Regelwerk folgt. Hier spielen auch das Format und die visuelle Ebene eine große Rolle. Zum Beispiel der Zeilenabstand oder die Schriftart. Oft enthalten Texte in Leichter Sprache auch Bilder, die das Verständnis unterstützen. Die einfache Sprache hingegen ist lediglich eine vereinfachte Form der Sprache. Kurze Sätze, einfache Wörter und eine klare Struktur sollen das Verständnis erleichtern. Sie verzichtet auf Fachbegriffe oder komplizierte Satzkonstruktionen. Die einfache Sprache hat kein eigenes Regelwerk. Barrieren auf der visuellen Ebene bleiben erhalten. Die Einfache Sprache ist leichter verständlich als die Standardsprache, aber schwerer als die Leichte Sprache. Zielgruppen der einfachen Sprache sind hauptsächlich Menschen mit Lese- und Lernschwierigkeiten.

Für wen ist die Leichte Sprache?

Adressat*innen der Leichten Sprache sind zahlreiche Zielgruppen, wie z.B.

- Menschen mit Lern- oder Leseschwierigkeiten

- Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Neurodivergenz

- Menschen, die Deutsch als Zweitsprache lernen (ab Sprachniveau A1)

- Menschen im akuten Trauma oder Schock

- Menschen mit niedriger Bildung oder funktionalem Analphabetismus

- Ältere Menschen

- Taube Menschen oder mit Sehbeeinträchtigung

Schätzungsweise ist mindestens jede vierte Person in Deutschland auf Leichte Sprache angewiesen. Insbesondere ist sie auch für Menschen mit Fluchtgeschichte wichtig, da sie in Deutschland mit komplexer Bürokratie konfrontiert sind.

„Eine Sprache, die jeder Mensch versteht, macht die Welt für alle zugänglich.“

Rihab Chaabane

Die wichtigsten Regeln der Leichten Sprache

Insgesamt gibt es ca. 24 Hauptregeln in der Leichten Sprache. Zu den wichtigsten zählen kurze, einfache Wörter und Sätze. Es werden keine Nebensätze geschrieben und jeder Satz kommt in eine neue Zeile. Auch viele Absätze, Überschriften und Bilder machen das Lesen und Verstehen leichter. Auch sollte in der Leichten Sprache kein Genitiv, kein Konjunktiv und kein Passiv verwendet werden.

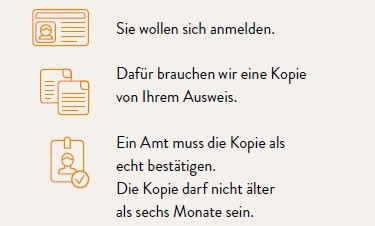

Ein Beispiel für Einfache Sprache:

Schwere Sprache:

Zur endgültigen Abwicklung Ihres Registrierungsverfahrens ist die Vorlage einer durch eine offizielle Behörde notariell beglaubigten Ausweiskopie erforderlich, die nicht älter als sechs Monate sein darf.“

Einfache Sprache:

Bitte schicken Sie uns eine Kopie von Ihrem Ausweis. Ein Amt muss bestätigen, dass die Kopie echt ist. Die Kopie darf nicht älter als sechs Monate sein.

Leichte Sprache:

Wo wird Leichte Sprache genutzt?

Leichte Sprache wird oft mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen in Verbindung gebracht. Viele Ämter bieten Formulare und Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache an, um bürokratische Hürden zu verringern. Auch in der Medizin hilft sie Patient*innen, ihre Diagnosen und Behandlungen besser zu verstehen. Doch fehlt barrierefreie Sprache noch an vielen Stellen, wie z.B. in Nachrichten und Medien, in Verträgen oder Kundeninformationen. Grundsätzlich sollte die Leichte Sprache nicht nur in Schriftstücken, sondern auch in mündlichen Gesprächen, etwa in Beratungen, angewendet werden.

Fazit

Einfache und Leichte Sprache helfen vielen Menschen, Informationen besser zu verstehen. Sie erleichtern den Alltag, fördern Inklusion und ermöglichen gleichberechtigte Teilhabe. Ihr Einsatz sollte nicht nur in Behörden, sondern in allen Lebensbereichen selbstverständlich sein. Es liegt an uns allen, barrierefreie Sprache zu fördern. Und wer sich mit Leichter Sprache beschäftigt, merkt bald: Sie macht richtig Spaß!